El pasado martes, 13 de marzo, falleció una de las figuras de la ciencia más relevantes de todos los tiempos: Stephen Hawking, a la edad de 76 años. Un físico que ocupa un espacio en la cultura popular igual que lo hacen Isaac Newton o Albert Einsten, y sin lugar a dudas, el más célebre de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI. Y eso que Carl Sagan era su competidor contemporáneo.

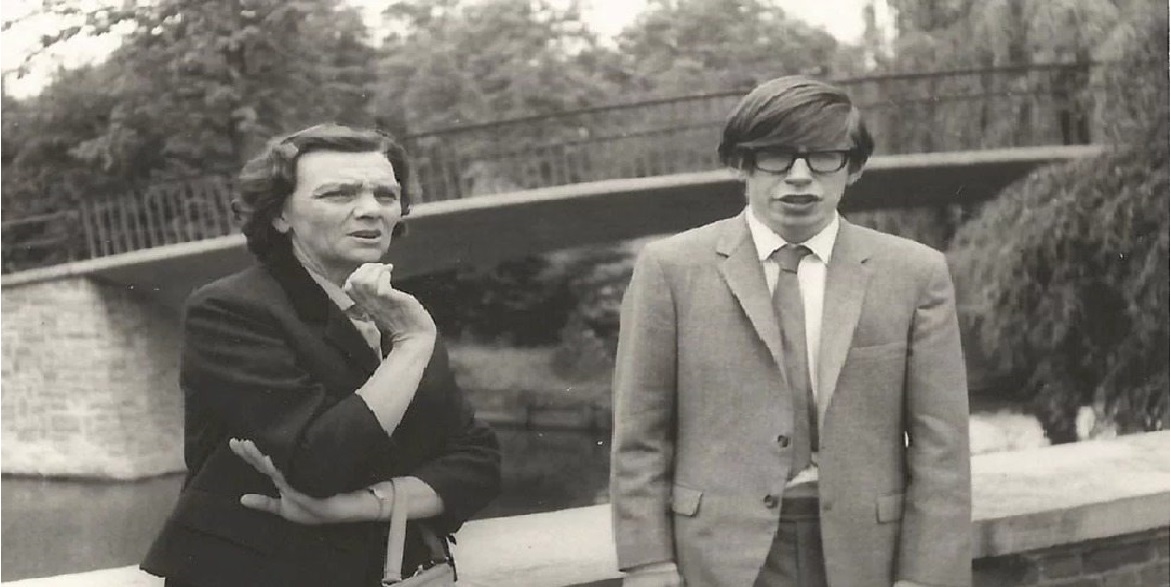

Hawking nació el 8 de enero de 1942, en Oxford, Reino Unido. Fue hijo de un biólogo, Frank Hawking, razón por la que quizás, desde temprana edad, comenzó a interesarse por la ciencia.

Sin embargo, su vida pronto daría un giro radical, pues fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad degenerativa que gradualmente paraliza todos los músculos del cuerpo. En este entonces (1963), el físico tenía 21 años y su esperanza de vida no se extendía más allá del los 26 años.

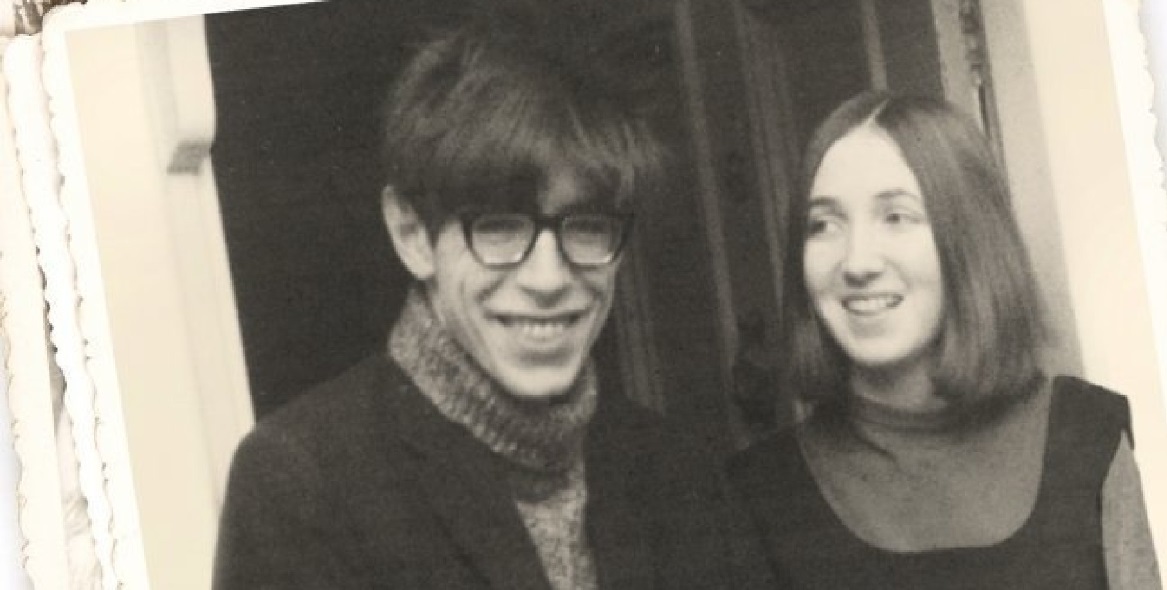

A pesar de las adversidades, como Hawking lo revelaría más tarde, el compromiso que adquirió con su primer esposa, Jane Wilde, fue lo que lo sacó adelante: “El compromiso me salvó la vida. Me dio una razón para vivir”.

Fue entonces cuando se armó de una silla de ruedas y de un sistema de habla computarizado, dos de los objetos con los que más se identifica al que también fuera cosmólogo. Su ímpetu por divulgar la ciencia y que fuera reconocida más allá de las esferas académicas no decayó. Prueba de ello es la publicación de “Breve historia del tiempo”, un libro que ha vendido más de 10 millones de copias alrededor del mundo y en el que, de la manera más sencilla posible, intenta explicar el origen del universo.

Otro de sus trabajos más relevantes es la continuación de las investigaciones de Albert Einstein, en lo que concierne a la Teoría del Big Bang y los agujeros negros. Hawking argumentaba que antes del Big Bang no existía nada, sólo un punto finito lleno de información que, tras la explosión, comenzó a expandirse y continúa haciéndolo hasta nuestros tiempos.

Mencionaba también que los agueros negros no se encuentran vacíos, sino que emiten energía y que, dentro de ellos, se puede echar un vistazo al pasado y al futuro, pues se trata de alteraciones en el Universo que contienen esa información. Aunque estas teorías nunca fueron comprobadas empíricamente, sí fueron respaldadas por prácticamente todo el mundo científico.

En la cultura pop

Más allá del terreno de la ciencia, Stephen Hawking cobró gran relevancia dentro de la cultura pop por sus repetidas apariciones en programas de televisión o películas. Nunca vio a estas formas de entretenimiento por encima del hombro, sino que inclusive disfrutaba ser partícipe de ellas.

Era gran fanático de Los Simpsons, y en el episodio “They Saved Lisa's Brain”, de 1999, apareció como actor invitado, comentando que la teoría de Homero de que el mundo tenía forma de dona “era interesante”.

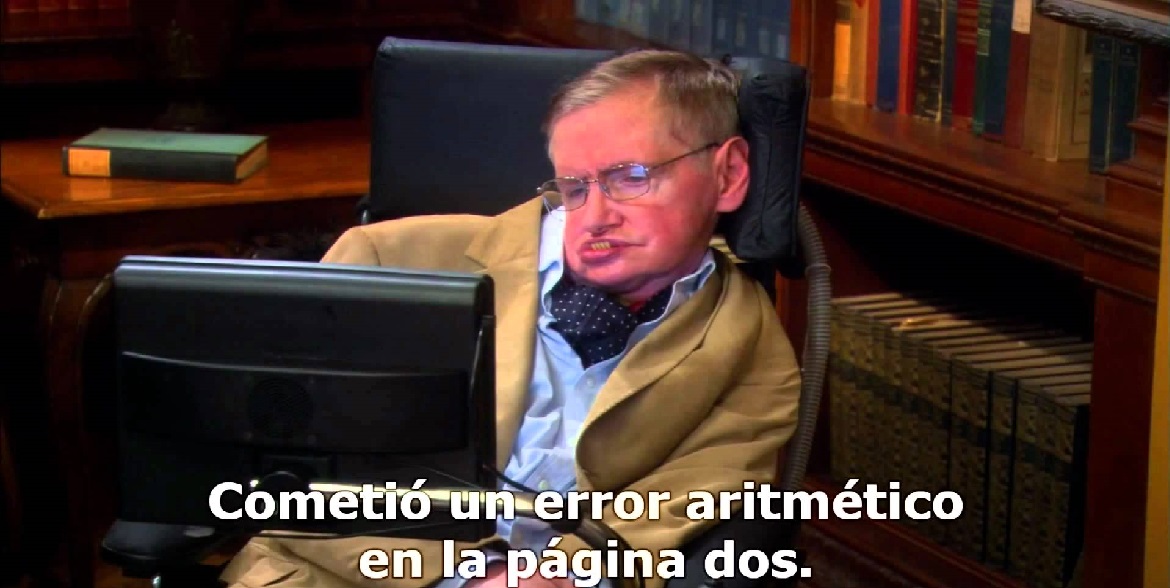

También es recordado su reciente cameo en la serie The Big Bang Theory, donde constamente es reconocido como un gran científico por los personajes que ahí aparecen. Durante un episodio interactúa con el personaje principal, Sheldon Cooper, a quien le comenta que cometió un error básico de aritmética, razón por la que Sheldon se desmaya de vergüenza.

Gran parte de su vida fue documentada en la película “La teoría del todo”, del año 2014. En el filme, Hawking es interpretado de manera magistral por Eddie Redmayne, a tal grado que al actor le valió la estuatilla de “Mejor actor” durante la 87º edición de los Óscar.

Además, aparece en un episodio de la serie “Star Trek: The next Generation”, donde se le le puede ver jugando póker junto a Isaac Newton y Albert Einstein.

A pesar de que los médicos no le pronosticaban más de 5 años de vida, Stephen Hawking se las arregló para vivir 54 años más. Tiempo que invirtió en acercar la ciencia “a los mortales” y demostrar que esta disciplina, complicada por naturaleza, puede ser hermosa y accesible vista desde el ángulo correcto.

¿Sabías que?...

Stephen Hawking falleció un 14 de marzo, misma fecha en que, durante 1879, nació Albert Einstein. Hawking nació un 8 de enero de 1942, fecha en que se cumplen 300 años del nacimiento de Galileo Galilei, padre de la ciencia moderna. Además, el 14 de marzo es el día en que se celebra al número infinito Pi (3.14), pues tales cifras se asemejan a dicha fecha (el catorceavo día del tercer mes del año). Coincidencias científicas que no pasaron desapercibidas.

También te puede interesar:

Los actores de ‘The Big Bang Theory’ se despiden de Stephen Hawking